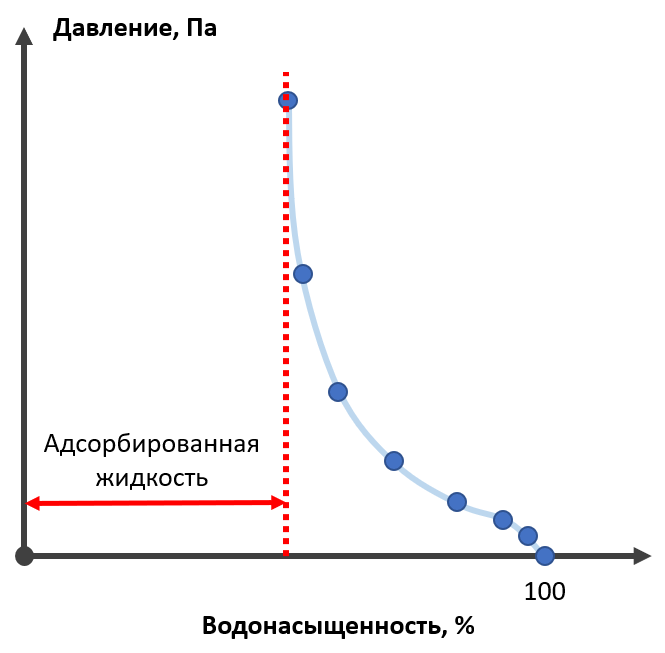

Капиллярная кривая – графическое представление способности горной породы отдавать из своих пустот флюид, удерживаемый капиллярными силами. Адсорбированный флюид при этом остаётся в породе. Капиллярную кривую традиционно рисуют в координатах насыщенность – давление (точнее, капиллярное давление). Обычно в лабораториях исследуют водонасыщенные образцы горных пород, и в ходе эксперимента вода замещается на газ. Если эксперимент проводят с помощью метода полупроницаемой мембраны, то для замещения воды используют азот под избыточным давлением. Если эксперимент проводят с помощью метода центрифугирования, то вода выходит из породы за счёт центробежной силы, и её место занимает воздух, находящийся в корзине центрифуги.

По мере роста приложенного внешнего давления порода отдаёт воду, удерживаемую капиллярными силами. Водонасыщенность снижается и асимптотически стремится к некоему значению. Это остаточная водонасыщенность, созданная в лабораторном эксперименте. Чем ниже проницаемость горной породы и сильнее гидрофильность её поверхности, тем больше будет остаточной воды.

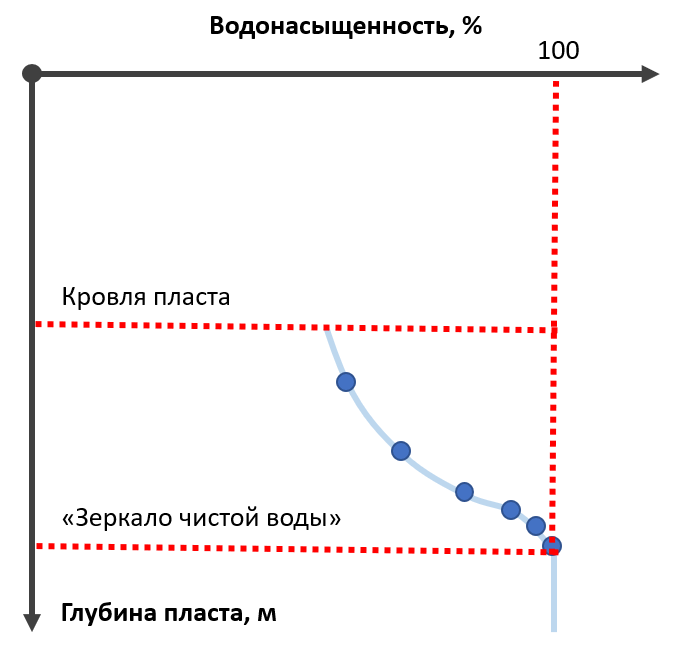

Капиллярные кривые используют для изучения распределения воды в реальном пласте, которое по своему виду сильно напоминает капиллярную кривую. Например, с помощью математической J-функции Леверетта набор лабораторных капиллярных кривых можно пересчитать в распределение водонасыщенности в продуктивном пласте по вертикали. Это позволяет более точно определить запасы залежи и «настроить» начальное состояние пласта в гидродинамических моделях.